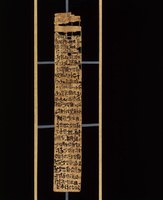

Oracular Amuletic Decree P1 (Papyrus Paris Louvre E 3234)

Übersetzung und Kommentar

Oracular Amuletic Decree P1 (Papyrus Paris Louvre E 3234)

Recto

[rto 1] (In göttlicher Weise) ⸢hat⸣ [Mut] ⸢gesprochen⸣,1 [die] auf dem hohen Thron ist; (und in göttlicher Weise) hat Chons, der auf dem hohen Thron ist, gesprochen; (und in göttlicher Weise) hat Chons, der die Krone trägt,2 gesprochen, der große Gott; (und in göttlicher Weise) [hat] ⸢Ch⸣[on]s, das Kind, der sehr Große [rto 5] (und) erstgeborene Sohn des Amun, gesprochen, dieser große Gott; (und in göttlicher Weise) hat Amun, der 〈Herr〉 des Thrones Beider Länder, zu Bakweret3 gesprochen:

Wir werden Leben, Heil (und) Gesundheit (und) eine überaus hohe (und) schöne Lebenszeit an die Amme Mutuates geben, diejenige, die man [rto 10] Neschons-scheri〈ihi〉4 nennt, deren Mutter Tapeschetbastet ist, diejenige, die Iipet geboren wurde,5 (nämlich) unsere Dienerin. Wir werden veranlassen, dass sie eine lange, schöne Lebenszeit verbringt, während sie [rto 15] im Haus der Musikantinnen6 des Amun ist. Wir werden veranlassen, dass Amun sie empfängt mit einem sehr schönen Empfang7 (gemeint ist, dass der Gott sie an- bzw. aufnimmt), glücklich (?)8 in Zufriedenheit des ḥꜣ.tj-Herzens.9

Wir werden sie groß werden [rto 20] lassen. Wir werden sie (sich) entwickeln lassen. Wir werden 〈sie〉 klug sein lassen.10 Wir werden sie erwachsen werden lassen.11 Wir werden bewirken (wörtl. geschehen lassen), dass man sie [rto 25] ins Haus der Musikantinnen des Amun (auf)nimmt (und zwar) wegen der Größe 〈ihrer〉 Klugheit

1 ḏd: Wenn man versucht, die dippings des Schreibers zu verfolgen, so fällt auf, dass das Wort ḏd jeweils zu Beginn der Zeilen rto 1–4 und 6 nicht in den Verlauf passt. Vielmehr erscheint es so, dass die vier ḏd-Schreibungen von oben nach unten in einem Schwung nachträglich eingetragen worden sind. Die Orakelamulette wurden zunächst mit einer Leerstelle produziert, in die ḏd erst bei Ausführung des Orakels nachgetragen wurde, sodass das Orakel dadurch quasi „validiert“ wurde. Dies ist in manchen Fällen, wie im vorliegenden Text auch, durch den Tintenfluss zu erkennen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere noch auf den Beginn von Zeile rto 6 hinzuweisen. Denn dort hat der Schreiber offenbar vergessen, für den Nachtrag von ḏd eine Lücke zu lassen, sodass beim nachträglichen Eintragen das Wort zwischen den Zeilenrand und den Beginn des folgenden Götternamens (Jmn) hineingequetscht werden musste.

2 wṯs ḫꜥ(.w): Dieses Epitheton (LGG II, 611c–612a) ist nur zwei Mal in den Oracular Amuletic Decrees belegt, und zwar jeweils für Chons im pParis Louvre E3234 (P1), rto 3 und im pLondon BM EA 10899 (C2), rto 6–7.

3 Bꜣk(.t)-wr.t: Die hier erwähnte Bakweret (RPN 1, 92 [09]) ist nicht die Orakeleigentümerin, die erst im nächsten Satz mit Filiation ausdrücklich genannt ist. Es ist schwer zu entscheiden, warum hier eine weitere Person genannt ist und in welchem Verhältnis sie zur Eigentümerin des Orakels gestanden haben könnte. Edwards (HPBM 4, Bd. 1, 77 [4]) vermutet, dass sie anstelle der Eigentümerin das Orakel im Tempel entgegengenommen haben könnte. Für die Nennung einer zusätzlichen – eventuell vermittelnden Person – gibt es in den anderen Texten allerdings kein weiteres Beispiel.

4 Ns-Ḫns.w-šrj(.t)-〈Jhj〉: Die Orakelbesitzerin Mutuates wird mit zweitem Namen „Neschons, Tochter von Ihi“ genannt. Hier, in der Vorstellungsformel, hat der Schreiber den zweiten Namen allerdings nicht vollständig wiedergegeben. Nach šrj(.t) setzt er noch einen sitzenden Mann als Klassifikator, Ihi wurde ausgelassen. Am Ende des Textes (vso 3–6) ist der Name vollständig geschrieben. Dort wird Jhj mit dem sitzenden Kind (A17) klassifiziert. Der Schreiber ist also beim Abschreiben mit den Augen direkt zu dem zweiten der beiden Zeichen gesprungen und hat alles, was zwischen den beiden Zeichen steht, ausgelassen (aberratio oculi).

Der zweite Name der Orakelbesitzerin ist im Kontext der Filiationsangaben in den Oracular Amuletic Decrees ungewöhnlich. Oft wird durch die Angabe eines alternativen Namens der Form šrj(.t)-(n.t)-PN, eingeführt durch ḏd=w n=f, der Vater des/der Orakelbesitzers/in angegeben. Das ist hier allerdings nicht der Fall, denn der Name des Vaters (Jjp.t) wird in den Zeilen rto 11–12 und vso 3 explizit genannt. Interessanterweise gibt es ein anderes Orakeldekret mit einer ähnlichen Konstellation: Es handelt sich um den Papyrus Chicago OIM E25622A-D (Ch). Dort wird in der Vergessensformel (Zeile x+94–100) die Orakelbesitzerin folgendermaßen genannt: Tꜣj-bꜣkj-⸢Ḥr.j⸣ tꜣ šrj(.t) n(.t) Tjtj.y-šrj tꜣ ⸢ḏd⸣=⸢w⸣ ⸢Šrj(.t)⸣-n(.t)-Jhwj jr=sst mw.t=st [___]j „Taibakhori, die Tochter von Tetischeri, die man Scherienihi nennt, deren Mutter [...] ist“. Auch hier hat man also einen zweiten Namen Šrj.t-n(.t)-Ihi und den Namen des Vaters, der eben nicht Ihi lautet. Es mag ein Zufall sein, dass in diesen beiden Fällen jeweils der Zweitname Scherienihi belegt ist, jedenfalls ist kein Zusammenhang festzustellen, s. Edwards, HPBM 4, 77–78 [6]. Ganz generell sind solche „Rufnamen“, die durch ḏd=w n=f gekennzeichnet sind, nicht auf die Angaben von Elternteilen beschränkt, im Gegenteil: sie können ganz unterschiedlich charakterisiert sein, s. Vernus, Surnom, 84–85.

5 msi̯: Der Ausdruck msi̯ n „dem NN geboren sein“ als Anschluss für die Angabe des Vaters ist hier abgekürzt (Schrägstrich über Punkt) geschrieben. Diese Schreibung ist, anders als Edwards (HPBM 4, Bd. 1, 78 [7]) vermutet, durchaus geläufig und wird bereits im Neuen Reich vor allem in Filiationsangaben benutzt, s. Wb 2, 137.9.

6 pr-ḫnj: Zur Etymologie von ḫni̯/r, s. Bryan, in: BES 4, 1982, 25–54; vgl. Naguib, Le clergé féminin, 189–191; Onstine, Role of the Chantress, 7–8.

7 šsp m šsp nfr ꜥꜣ: Vgl. pLondon BM EA 10730 (L7), x+23–24 sowie pVandier, Recto 1.12 u. 5.15: šsp tw=k Pꜣ-rꜥw n šsp [⸮nfr?] „Möge Pre dich empfangen durch einen schönen Empfang!“ und (j)m(j)-rʾ-mšꜥ [⸮Mrj-Rꜥw?] šsp [tw=k] nꜣ-(n) dwꜣ.t n šsp nfr „General [Merire], mögen die Unterweltlichen [dich] empfangen durch einen schönen Empfang“.

8 sb{p}〈q〉: Die Schreibung des Wortes ist nicht eindeutig. Der Schreiber hat hier offenbar die beiden Wörter spd „tüchtig/geschickt/gerüstet sein“ (Wb 4, 108.15–109.13; Lemma-ID 500143) und sbq „verständig/klug, glücklich/sein“ (Wb 4, 94.2–12; Lemma-ID 132120) im Sinn gehabt und die Orthographie vermischt. Während Edwards (HPBM 4, Bd. 1, 78 [12]) davon ausgeht, dass hier eine fehlerhafte Schreibung von spd vorliegt, und „prepared (?)“ übersetzt, bin ich eher der Ansicht, dass hier sbq zu lesen ist. Das Wort kommt insgesamt drei Mal im Text (rto 18, 21 und 26) vor. Wenn man die drei Schreibungen im Textverlauf anschaut, so vermittelt sich der Eindruck einer Entwicklung: Beim hier zu besprechenden ersten Versuch schreibt er zunächst s-b-p, unter das p setzt er einen Punkt, den man als t oder als Buchrolle Y1 auffassen kann, danach schreibt er noch ein weiteres hohes Zeichen, das nicht mehr eindeutig zu erkennen ist. Es könnte sich um ein Schilfblatt (M17) handeln, oder vielleicht auch um ein Bein (D56), sicher ist nur ein Strich zu erkennen. Er taucht die Binse in die Tinte und ist offenbar mit dem Wort nicht zufrieden, denn er korrigiert das letzte Zeichen, indem er es mit einem Zeichen überschreibt, das mit einiger Sicherheit als stehende Mumie (A53) zu identifizieren ist.

Der zweite Beleg findet sich in Zeile rto 21–22: Am Ende von Zeile 21 schreibt er exakt das Gleiche wie in Zeile 18, doch ohne das letzte Zeichen; also s-b-p und unter dem p ein Punkt. Durch den Zeilenumbruch hat er wiederum eine Unterbrechung. Auch in diesem Fall scheint er nicht zufrieden, denn zu Beginn von Zeile 22 fügt er ein q hinzu und als Klassifikator einen schlagenden Mann (A24).

Der dritte Beleg findet sich ganz am Ende des Recto in Zeile 26. Hier schreibt er s-b-q mit einem Punkt unter dem q und fügt dann als Klassifikator die stehende Mumie (A53) hinzu. Hier sieht es so aus, als hätte er zunächst zu einem p angesetzt, aber dann die hintere Linie so angesetzt, dass der obere Teil des Zeichens geschlossen ist. Vom Tintenfluss her sieht es so aus, als hätte er den Punkt unter das Zeichen erst ganz am Schluss gesetzt, nachdem er bereits den Klassifikator geschrieben hatte.

9 sb{p}〈q〉 n mtr n(.j) ḥꜣ.tj: Die Syntax insbesondere am Ende des Satzes ist erklärungsbedürftig. Im Grunde genommen kann sbq nur als Pseudopartizip verstanden werden. Doch – wie bereits Edwards (HPBM 4, Bd. 78 [12]) ausführte – würde man im Neuägyptischen eine Einleitung des Nebenumstands durch jw erwarten. Anders als Edwards gehe ich davon aus, dass das Pseudopartizip sowie die folgende Phrase sich allerdings nur auf den Gott Amun und nicht auf die Frau (Edwards erwartet jw=s spd) beziehen kann. In diesem Zusammenhang mag eine Stelle aus pLondon BM EA 10730 (L7), x+45–46 als Parallele gelten. Hier verspricht der orakelgebende Gott, dass er dem Orakelbesitzer die Aufnahme in die Armee eines Pharao Osorkon ermöglichen wird. Des Weiteren verspricht er ihm eine Vielzahl an Nachkommen. Etwas später im Text gibt der orakelgebende Gott die Zusage, dafür zu sorgen, dass das Herz des Pharao mit jeder Arbeit dieser Kinder zufrieden sein wird (mtr ḥꜣ.tj). Die Konstellation ist ähnlich wie im vorliegenden Text. Dem/r Besitzer/in wird die Aufnahme in eine Berufsgruppe versprochen und die Zufriedenheit der jeweils für diese Gruppe zuständigen Instanz (Armee – Pharao; Tempeldienst – Gott). Der Begriff mtr ḥꜣ.tj ist als Ausdruck der Zufriedenheit auch aus juristischen bzw. ökonomischen Kontexten bekannt, dort insbesondere als Ausdruck der Zufriedenheit mit einem Preis für veräußerte Waren, s. Ritner, in: Acts of the 7th Intern. Conf. of Dem. Studies, 347. Im weiteren Verlauf des hier vorliegenden Textes ist diese Formulierung auch in Zeile vso 3–7 noch einmal belegt. Dort versprechen die Götter, dass sie die Zufriedenheit der Eltern der Orakelbesitzerin bewirken würden.

10 rḏi̯ jri̯=〈st〉 sb{pt}q: Ähnlich wie im Versprechen in Z. rto 13–15, das der Orakelbesitzerin ein langes Leben gewährt, wird hier die Aussage periphrastisch konstruiert. Dies findet Parallelen in vergleichbaren Versprechen im pLondon BM EA 10321 (L5), rto 32–33: rḏi̯ jri̯=f spd mit spd „tüchtig sein“ (Wb 4, 108.15–109.13) sowie im pLondon BM EA 10730 (L7), x+43–44: rḏi̯ jri̯=w sbq mit sbq „verständig/klug sein“ (Wb 4, 94.2–12).

11 jri̯ rmṯ: „The process of bringing a child up into an adult was referred to by expressions such as sḫpr and jri̯(.t) (r) rmṯ in literary contexts as well as in the non-literary texts of Deir-el-Medina, when referring to both boys and/or girls“, Toivari-Viitala, Women at Deir el-Medina, 192; vgl. Edwards, HPBM 4, Bd. 1, 78 [16]. Bemerkenswert ist, dass an dieser Stelle rmṯ nur mit dem sitzenden Mann (A1) aber mit doppelten Pluralstrichen klassifiziert ist. Das scheint für diesen Text die Standard-Schreibung für dieses Wort darzustellen, s. Zeilen Verso 12 und 14.

[vso 1] in (?) jeder guten Sache (und) 〈jeder〉 guten Angelegenheit.

Wir werden veranlassen, dass das Herz von Iipet, 〈dem Vater von〉 Neschons-scheriihi, (und das von) [vso 5] Taschepetbastet zufrieden ist mit ihr (d.h. mit Mutuates genannt Neschons-Scheriihi) in jeder guten Sache (und) jeder guten Angelegenheit. Wir werden veranlassen, dass ihre Freunde (?) (und) ihre Vorderen (?) leben.2

[vso 10] Wir werden sie bewahren vor jedem Tod, jeder Krankheit (und) jeglichen Schmerzen, die gegen Menschen (vor)kommen. Wir werden sie Vieh, Geflügel (und) Menschen besitzen lassen. Wir werden [vso 15] unser sehr großes (und) erhabenes Orakel als Körperschutz geben täglich, täglich. Frau (?)3 des Amun, die Amme Mutua[tutes] [...].

1 Verso: Dieser Text ist einer von zweien (vgl. pHannover 1976-60c (Ha)) im gesamten Korpus, bei denen der Schreiber offenbar mitten im Satz auf die Verso-Seite gewechselt ist, denn der Text auf dem Verso beginnt mit n md.t nb nfr ꜥš-sḥn nfr, also deutlich mit einem Satzteil, der an den vorausgehenden Satz angeschlossen sein muss. Allerdings hat der Schreiber am Ende der letzten Zeile etwas Raum gelassen, wo er gut das n noch hätte platzieren können, aber vor allem auch noch ein Personalpronomen, was man inhaltlich nach sbq vermisst. Es könnte also sein, dass der Schreiber durch das Wenden des Blattes etwas durcheinandergekommen sein könnte, was auch Edwards (HPBM 4, Bd. 1, 78 [17]) bereits vermutet hatte. Es gibt ein Versprechen, in dem md.t und ꜥš-sḥn in passender Weise genannt sind: jw=j (r) jri̯ n=f md.t nb(.t) nfr(.t) [ꜥš]-sḥn nb nfr „Ich werde für ihn jede gute Sache (und) jedes gute Schicksal bereiten.“ (pCleveland CMA 14.723 (CMA), 29–30) Ein ähnliches Versprechen findet sich ebenfalls im pLondon BM EA 10083 (L1), rto 74–76.

2 nꜣy=st ḫnm.w nꜣy=st ḫnt(.w): Edwards interpretiert die beiden Wörter als ungewöhnliche Schreibungen von ḫnm.t „Amme“ (Wb 3, 293.11–13) und ḫnr.wt „Musikantinnen“ (Wb 3, 307) und übersetzt entsprechend: „her (fellow)-ḫnm.wt and her (fellow)women of the harem“. Ich möchte die Stelle eher etwas allgemeiner fassen und die Wörter ḫnm „Freund“ (Wb 3, 292.15) und ḫnt.j „Vorderer/Erster“ (hier im Sinne von Vorhergehenden, d.h. Vorfahren/Angehörigen) zugrundelegen, weil mir dann die Benutzung der Possessivartikel sinnvoller erscheint.

3 ⸮z(.t)-ḥm.(t)? Jmn: Zu Beginn der Zeile ist einigermaßen deutlich ein Riegel-s (O34) über dem mit Wasser gefüllten Brunnen (N41) zu sehen. Allerdings ist weder eine t-Endung noch ein Klassifikator geschrieben, s. Edwards, HPBM 4, Bd. 1, 79 [27]. Dennoch ist es schwierig, für die beiden Zeichen eine andere Lesung zu finden. Auf den Fotos sind weder vor dieser Adresszeile noch danach weitere Zeichenreste auszumachen. Ein Titel z.t-ḥm.t Jmn ist m.W. unbekannt und der Titel ḥm.t-nṯr ist aufgrund der Schreibung sowie auch in Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei der Orakelbesitzerin Mutuatutes höchstwahrscheinlich um ein (junges) Mädchen handelt, wohl auszuschließen. Möglicherweise ist dem Schreiber ein Fehler unterlaufen.