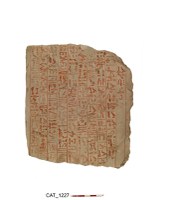

Ostrakon Deir el-Medineh 1227

Übersetzung und Kommentar

Ostrakon DeM 1227

Text I

rto. 1 (Du) göttliches Ei, hervorgegangen aus/als Re, mit dauerhafter … (?), der (du) Selkis kontrollierst 〈in ihrer〉 (?) Rolle (wörtl.: Name) als Horusfrau!1 Als der Himmel schwanger war mit den Göttern und Amun schwanger mit den Menschen, und (als) die Große Götterneunheit vor (?) Amun niedergeworfen war, vor (?) dem, der ⟨sie⟩ {den Platz} erschaffen hat, dalag, da … eine Stimme im Himmel, während der Himmel aufgebrochen war.2 Die Torwächter des Westens stehen mit Klagen3 da. rto. 5❡

1 Der Übersetzungsvorschlag ist völlig spekulativ. H.-W. Fischer-Elfert, Lesefunde im literarischen Steinbruch von Deir el-Medineh, Kleine ägyptische Texte 12 (Wiesbaden 1997), 152 übersetzt: „Das göttliche Ei ist aus Re hervorgekommen, mit dauerhaften Seiten (= Schalen). ‚Selqet{beschwörer}‘ ist der Name der Frau des Horus.“

Für diesen und den nächsten Satz vgl. die sehr ähnliche Konstruktion in pBoulaq VI, 5,4-5: mntk zꜣ nṯr pri̯ m Nwn m-ḏr wn {n=j} tꜣ p.t jwr.ṱ n nṯr.w jw Jmn(.w) ⟨jwr.ṱ m⟩ rmṯ.w {ẖrj}⟨ḫrw⟩ sgp m Jwn.w: „Du bist ein Gottessohn, der aus dem Urozean gekommen ist, als der Himmel mit den Göttern schwanger war und Amun ⟨mit⟩ den Menschen ⟨schwanger war⟩. Die Stimme eines Rufes ist in Heliopolis (…)“, s. hier, Satz 77-78. Diese Sätze erscheinen dort innerhalb einer Rede des „Leidenswassers“ (mw mḥr), d.h. wohl des Giftes, und sind vermutlich an den Leidenden oder eher den Magier gerichtet.

Aus diesem Grund wird auch hier der Satz vorschlagsweise als Vokativ übersetzt, mit dem, wie in der Rede des „Leidenswassers“, vielleicht der Magier angesprochen ist. Dadurch könnte man u.U. auch das ḫrp stehenlassen, das Fischer-Elfert tilgen musste (s. unten).

pri̯ m Rꜥw: In pBoulaq VI kommt der angesprochene „Gottessohn“ aus dem Urozean hervor, was auf eine Gleichsetzung mit dem Sonnengott hindeutet. Infolgedessen könnte man überlegen, die Präposition m in oDeM 1227 trotz der scheinbaren parallelen Konstruktion prädikativ statt lokal/separativ aufzufassen.

ḏrww: Geschrieben mit Pluralstrichen und dahinter (sic!) einem runden Zeichen mit einem diagonalen Strich in der Mitte. Fischer-Elfert, a.a.O. denkt an das Lemma ḏrw.w: „Seite“ und vermutet eine Bezeichnung der Schalen des Eis. Er gibt aber zu bedenken, dass die Schalen „ansonsten“ (unter Verweis auf K. Sethe, Amun und die acht Urgötter von Hermopolis. Eine Untersuchung über Ursprung und Wesen des ägyptischen Götterkönigs, Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1929 (Berlin 1929), § 160) gs.wj: „die Hälften“ genannt werden. Wenn man wꜣḥ ḏrww auf Re statt auf das Ei bezieht, könnte man es ggf. auch als „Farbenfroher“ oder „von satter Farbigkeit“ übersetzen (s. J.R. Harris, Lexicographical Studies in Ancient Egyptian Minerals, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut für Orientforschung. Veröffentlichungen 54 (Berlin 1961), 157, vgl. wohl auch Wb 1, 349.15, dort mit wḥꜥ statt wꜣḥ, aber beide Verben können aufgrund der sprachlichen Entwicklung in späterer Zeit füreinander eintreten). Eine solches Epitheton könnte eine individuelle Analogiebildung zu dem gut belegten Epitheton sꜣb-šw.t: „der Buntgefiederte, der prachtvoll Gefiederte“ als Bezeichnung für Horus Behedeti und andere Manifestationen des Horus sein und vielleicht auf die Färbung der Sonne anspielen.

Daneben sind auch andere Interpretationen denkbar: Fischer-Elfert, a.a.O., 159 vermutet, dass in den ersten beiden Versen des Textes eine Anspielung auf die Verletzung des Re durch einen Skorpion vorliegt. Vor diesem Hintergrund könnte der Bezug des „göttlichen Eies“ auch ein ganz anderer sein: Möglicherweise ist damit das Gifttier gemeint, das im Mythos von Isis und Re als „edles Gifttier“ (ḏdf.t šps.t) in Form einer „Nadel(?)“ (ḥty.t) erscheint. Dort wird es aus dem Speichel des Re geformt und kommt daher de facto ebenfalls „aus Re“ hervor. Dieses Gifttier wird von Isis auf den Weg bzw. die Kreuzung (zmꜣ.tj bzw. zmꜣ wꜣ.t) geworfen, auf dem/der Re vorbeikommen muss (pChester Beatty XI, rto. 1,9 und pTurin CGT 54051 / pTurin Cat. 1993, rto. 3,4, s. hier und hier). Nun wird in dem Miscellany-Text pChester Beatty IV, vso. 4,8 das Substantiv ḏrw.w: „Seite“ einmal im Sinne von „Wegesrand“ verwendet. Wenn man diese Bedeutung auch für oDeM 1227 annimmt, wäre es denkbar, dass in den ersten Versen des Textes die Rede ist von dem „Göttlichen Ei, aus Re hervorgekommen, ⟨auf⟩ den Wegesrand gelegt; {Beschwörer der} Selkis ist ⟨ihr⟩ Name {der}; die Horusfrau (ist es).“

Von derselben Grundannahme, dass mit dem „göttlichen Ei“ ein Skorpion gemeint ist, geht schließlich die weiter Option aus, dass das hiesige ḏrw.w eine Schreibung für das ansonsten bislang nur einmal belegte ḏrw.t im Sinne von „Klumpen“ o.ä. (s. hier) ist. Es wäre also ein „göttliches Ei, aus Re hervorgekommen und (als) Klumpen ausgelegt …“. In dem Fall könnte man sogar noch weiter gehen und fragen, ob man besser sḫm statt ḫrp lesen sollte (zur Schreibung von sḫm ohne komplementierendes m vgl. DZA 29.490.010) und hierin ein Attribut zum Klumpen vorliegt, das man als „gewalttätig >>> gefährlich“ interpretieren kann. Ein solches Attribut lässt sich zusätzlich noch lexikalisch als Anspielung auf die Formel nn sḫm=sn m ḥꜥ.w=k: „Sie werden keine Macht über deinen Körper ausüben“ lesen. Denn genau das ist es schließlich, was der Skorpion im Mythos von Isis und Re tut: Er sticht Re und droht, ihn dadurch zu töten. Und in pTurin CGT 54051 / pTurin Cat. 1993 rto. 5,1 spricht Isis das Gift im Körper des Re dann sogar als mtw.t sḫm(.t): „mächtiges Gift“ an, s. hier.

ḫrp Srq.t rn n ḥm.t Ḥr.w: Fischer-Elfert, a.a.O., 151-152 tilgt das Wort ḫrp, wohl in der Annahme, dass dem Schreiber hier versehentlich der Titel des Skorpionbeschwörers aus der Feder geflossen ist. Wenn man die erste Kolumne des Textes als Vokativ auffasst, könnte man das ḫrp aber ggf. stehenlassen.

Bezüglich auf die restliche Wortfolge ab Srq.t kann nur Fischer-Elfert, a.a.O., 158 wiederholt werden: „Was bedeutet der Satz *‚Selqet ist der Name der Frau des Horus‘ an dieser Stelle?“ Daher wird hier eine Emendation vorgeschlagen, wenn auch als rein spekulativen Vorschlag, weil die hier vorgeschlagene Formel aus ḥm.t-Ḥr.w im Prinzip einen Eigennamen macht und die Formel „in diesem deinen Namen als NP“ üblicherweise eben noch als deiktisches Element ein Demonstrativpronomen einschließt.

2 Jmn ist ohne Klassifikator geschrieben. Es ist unsicher, ob Amun gemeint ist oder der „Verborgene“ als Bezeichnung des Sonnengottes. Zur Schwangerschaft des Himmels und des Amun s. den Kommentar von H.-W. Fischer-Elfert, Lesefunde im literarischen Steinbruch von Deir el-Medineh, Kleine ägyptische Texte 12 (Wiesbaden 1997), 153.

jr m-ḏr wn.w tꜣ p.t … jw psḏ.t-ꜥꜣ.t sḏr.ṯ: D. Meeks – C. Favard-Meeks, La vie quotidienne des dieux égyptiens ([Paris] 1993), 120 übersetzen: „lorsque le ciel était gravide des dieux, à l’insu des hommes et alors que la grande Ennéade était endormie“. Sein „à l’insu des hommes“ ist unklar. Sollte er jw jmn jwr m rmṯ.w als „wobei die Schwangerschaft vor den Menschen verborgen war“ interpretiert haben? Auf S. 147 referieren Meeks/Favard-Meeks u.a. auf diese Stelle als Beleg dafür, dass die ägyptischen Götter schlafen müssen. Fischer-Elfert, a.a.O., 153-154 weist darauf hin, dass das Schlafen der Neunheit häufig ein Hinweis auf Bedrohung der kosmischen Ordnung angesehen wird; er interpretiert diese Stelle jedoch als Teil der Beschreibung einer Urzeit, in der die Götter noch gar nicht aktiv waren.

pḫd n Jmn(.w): Zur Satzabtrennung s. H.-W. Fischer-Elfert, Lesefunde im literarischen Steinbruch von Deir el-Medineh, Kleine ägyptische Texte 12 (Wiesbaden 1997), 152 und 154. Dagegen vermutet F. von Känel, Les prêtres-ouâb de Sekhmet et les conjurateurs de Serket, Bibliothèque de l’École des hautes études, Sciences historiques et philologiques 87 (Paris 1984), 187 hier ein sḏm.n=f: „Amon a abattu la créature du lieu.“

Jmn n qmꜣ s.t: Das n nach Jmn ist so viel dünner als das n von Jmn selbst, dass man sich fragt, ob es nachgetragen ist. Dass das n von Jmn nicht am unteren Rand des Schreibquadrats steht, sondern etwas höher, und dadurch der Eindruck entsteht, auch das zweite n sei von vornherein vom Schreiber eingeplant, steht dem nicht entgegen. Denn auch in der vorherigen Kolumne ist das n von Jmn innerhalb seines Schreibquadrates ein wenig nach oben versetzt.

qmꜣ s.t: F. von Känel, Les prêtres-ouâb de Sekhmet et les conjurateurs de Serket, Bibliothèque de l’École des hautes études, Sciences historiques et philologiques 87 (Paris 1984), 187 denkt an eine „créature du lieu“. H.-W. Fischer-Elfert, Lesefunde im literarischen Steinbruch von Deir el-Medineh, Kleine ägyptische Texte 12 (Wiesbaden 1997), 154 fragt sich dagegen, ob der s.t der erste Standort des Amun nach der Schöpfung der Welt sein könnte. Oder sollte s.t ein Schreibfehler für das Pronomen st sein?

hꜣq: H.-W. Fischer-Elfert, Lesefunde im literarischen Steinbruch von Deir el-Medineh, Kleine ägyptische Texte 12 (Wiesbaden 1997), 154 schlägt vor, das Zeichen im Rücken des Aleph-Geiers als laufende Beinchen zu lesen, und kommt so zum Wort hꜣi̯: „herabsteigen“. Aber dieses Wort wäre dann mit laufenden Beinchen und sitzendem Mann mit Hand am Mund geschrieben. Es ist ihm darin zuzustimmen, dass wohl vom Erklingen einer Stimme die Rede ist.

3 nḫn.w: H.-W. Fischer-Elfert, Lesefunde im literarischen Steinbruch von Deir el-Medineh, Kleine ägyptische Texte 12 (Wiesbaden 1997), verweist einerseits auf ḫn: „Rede“, das auch „Klage“ bezeichnen kann, und denkt an eine n-Bildung dazu. Andererseits nennt er auch nḫ/nḫw.t: „Klage“ als mögliches Kognat.

Text II

rto. 5Ein anderer Spruch: Wenn einer all das missachtet, was ich sagen werde, dann setze ⟨ich⟩ Thot als Bestrafer ein.1 Die Kiesel des Achmimers (d.h. des Gottes Min) leiden Mangel in seiner Hand.2 Und Re erinnert sich des Blinden, der sein Haus sucht,3 ohne dass er es finden kann. Es entsteht nichts Verabscheuungswürdiges für Bakptah, den Ta-Schema geboren hat. ⟨Ich⟩ werde auf Wunsch des Thot Fleisch für das Feuerholz holen und es verbrennen.4 Ich werde Feuer auf Busiris werfen rto. 10 und Osiris verbrennen.

1 Emendationen mit H.-W. Fischer-Elfert, Lesefunde im literarischen Steinbruch von Deir el-Medineh, Kleine ägyptische Texte 12 (Wiesbaden 1997), 155-156.

2 Unklare Aussage.

3 Wohl eher ein NIMS oder ein Umstandssatz des Präsens I als ein Futur III. Denn bei einem Futur III wäre angesichts des nominalen Subjekts eine Einleitung mit jri̯ statt jw zu erwarten.

4 Ergänzungen am Satzanfang nach Vittmann, s. H.-W. Fischer-Elfert, Lesefunde im literarischen Steinbruch von Deir el-Medineh, Kleine ägyptische Texte 12 (Wiesbaden 1997), 157. Hinter ḏꜣf ist keine Ergänzung nötig, wenn man das Verb parallel zu jni̯ auffasst.

Text III

vso. 1 Ein anderer Spruch: Wenn einer missachtet, was ich sage, werde ⟨ich mich⟩ der Feuerstelle nähern und den Kessel umstürzen, um zu sehen, was darin ist.

Eine ganze Kolumne ist leergelassen.

Text IV

vso. 4 Seit ich aus der Entwöhnungsphase (wörtl.: von den gerade entwöhnten Kindern) herausgekommen bin, tue ich das, was Amun mir1 sagt. vso. 5(Denn?) er sättigt durch die Nahrung, die er gewährt (wörtl.: Er gibt Sättigung durch die Nahrung des: er gibt (sie)),2 (und) er schenkt ein langes Leben.3

Der Rest der Kolumne und zwei weitere Kolumnen sind leergelassen.

1 ḏd n=wj Jmn: H.-W. Fischer-Elfert, Lesefunde im literarischen Steinbruch von Deir el-Medineh, Kleine ägyptische Texte 12 (Wiesbaden 1997), 114-115 emendiert zu ḏd=w n{=j} Jmn.w, d.h. genau genommen zu ḏd{.n}=w ⟨n⟩{=j} Jmn(.w): „Was ich (regelmäßig) zu Amun sage (…)“.

Könnte =wj auch eine Sandhi-Form des Suffixpronomens der 1. Person Singular sein? Dann kommt die Stelle ohne Emendation aus, muss aber anders interpretiert werden. Denn dann spricht Amun zum Autor des kleinen Textes und nicht umgekehrt. Daher wird hier vorgeschlagen, j:jri̯ als emphatische Form zu verstehen statt, wie von Fischer-Elfert, als Relativform einer periphrastischen Form j:jri̯ sḏm. Zur Schreibung der emphatischen Form s. J. Winand, Études de néo-égyptien. 1. La morphologie verbale, Aegyptiaca Leodiensia 2 (Liège 1992), 266, § 421. Eine Möglichkeit, die Form ohne Tilgung der t-Endung zu erklären, scheint nicht gegeben zu sein; auch Fischer-Elfert tilgt sie, sicherlich, weil der Bezug, die folgenden beiden Sätze, im Neuägyptischen syntaktisch maskulin ist.

Während Fischer-Elfert dieses kleine Textchen als Gebet an Amun interpretiert, ändert die hier vorgeschlagene Neuinterpretation dessen Natur geringfügig, und er wirkt eher wie ein Lobpreis auf den Gott und eine Aussage über die eigene (Persönliche) Frömmigkeit des Sprechers.

Zugegebenermaßen erwartet man bei dieser Erklärung vielleicht pꜣ ḏd=j statt einfaches ḏd=j.

2 ḏi̯{.t}=f: Wie im vorherigen Satz scheint eine Erklärung der Form ohne Tilgung des t nicht möglich zu sein. H.-W. Fischer-Elfert, Lesefunde im literarischen Steinbruch von Deir el-Medineh, Kleine ägyptische Texte 12 (Wiesbaden 1997), 114 interpretiert die Form als Optativ und vermutet in diesem und dem nächsten Satz ein kurzes Gebet an Amun: „Möge er mich satt sein lassen an den Speisen, die er gewährt, möge er ⟨mich⟩ beschenken ⟨mit⟩ einer langen Lebenszeit.“

Die Neuinterpretation der syntaktischen Struktur ändert allerdings die Natur des Textes (s. den Kommentar zum vorigen Satz), und ein Optativ lässt sich schwerer anschließen. Vielleicht liegt hier eher ein kontinuatives Präsens (s. dazu M. Brose, Die Sprache der königlichen Stelen der 18. Dynastie bis einschließlich Amenophis III., Lingua Aegyptia, Studia Monographica 28 (Hamburg 2023), 186) vor. Eine emphatische Konstruktion kommt dagegen nicht infrage. Denn das dd=f am Satzende zeigt, dass der Autor des Textes die nominale Form von rḏi̯, wie sie ja auch bei einer emphatischen Form vorläge, redupliziert.

3 Zur Form des Verbs vgl. den Kommentar zum vorigen Satz.