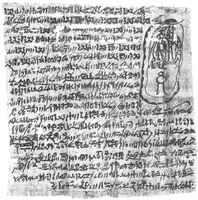

Papyrus Deir el-Medineh 44

Übersetzung und Kommentar

Papyrus Deir el-Medineh 44

[1] Buch des Schutzes des Leibes der Toeris, Abschrift, die gefunden wurde im Archiv von Hermopolis, ganz und geschützt: Mein Schutz ist der Schutz des Himmels, mein Schutz ist der Schutz der Erde, mein Schutz ist der Schutz des Feuers im gesunden Auge! Sein Schutz ist mein Schutz, sein Schutz ist mein Schutz. Die [...] Schutz der Erde. Mein Schutz ist sein Schutz, der Schutz der Überschwemmung des Nils beim Fluten der Kanäle! Ihr Schutz ist der Schutz des [5] Himmels, der Schutz der Erde! Mein Schutz ist der Schutz der Flut, ihr Schutz ist mein Schutz! Der Schutz des Himmels ist der Schutz der Tadiamun, geboren dem Ausländer "Syrer", der Schutz des Himmels ist ihr Schutz. Er ( = der Himmel) übt Schutz aus für ihn/wegen ihm, der vom Zauber an seinem Ort befreit wird, wenn ein Feind angreift, der in den Mund eintritt und aus der Nase herauskommt, wobei er "den ohne Müdigkeit" vertreibt.

Verschluckst du das Horusauge mit deinem Mund? Kommst du, um zu veranlassen, dass der Feind (sie) erkennen kann, Jener, der Untote, die Untote, Widersacher, Widersacherin, der gekommen ist, um Tadiamun zu befallen, [10] geboren dem Ausländer "Syrer", nachts und tags und zu einem beliebigen Zeitpunkt im Jahr oder an seinen Epagomenen, indem er gegen den großen Osiris, den Herrn von Hermopolis, lästerte, die vornehme Mumie, die Flamme ohne Gesicht, indem er belastete mit/durch Gravieren (?)? Das bin nicht ich, der es gesagt hat, das bin nicht ich, der es wiederholt hat. Der Zauber, der gekommen ist, um Tadiamun zu befallen, ist es, der es gesagt hat, er ist es, der es wiederholt hat. Er hat die Gestalt des Osiris verraten, damit ihm die Götterneunheit diene. Kennt Osiris denn nicht seinen Namen? Bleib doch stehen, o Feind, wende dich um! Wohin willst du denn? Ich kenne dich und ich kenne deinen Namen! Du sollst meinen Namen wissen, [15] denn du bist tot. Ich aber bin Mechit-weret, die Herrin der Zauber, ich bin Seth, groß an Kraft, ich bin Horus, der Schreckensmächtige, der Oberste des Geheimnisses der Neunheit. Mein Name ist gegen dich! Du wirst nicht die Seite befallen in der Nacht, am Tage oder zu einem beliebigen Zeitpunkt. Du hast dieses Reliquiar aus Akazienholz verraten, das unter Horus, dem Herrn von Letopolis, ist, das sind die Faust, die Augen, der Kopf des Osiris! He, das habe nicht ich gesagt, das bin nicht ich, der es wiederholt hat, sondern dieser Zauber, der kommt, um Tadiamun zu befallen, ist es, der es gesagt hat, er ist es, der es wiederholt hat. Bleib stehen, du Feind, wende dich um! Wohin willst du denn?