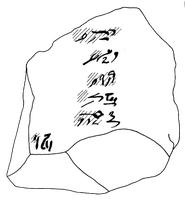

Ostrakon Turin CGT 57104

Übersetzung und Kommentar

oTurin CGT 57104

Rumpf/Bauch

Lunge

Leber

mnḏr-Unterleibsorgan (Magen? Gallenblase?)1

Eingeweide2

ms[jn.t]-Körperteil (?)3

1 mnd(r): Geschrieben sind mnd und ein Abkürzungsstrich, gefolgt von einer kleinen Lücke, in der vermutlich nur das Fleischdeterminativ gestanden hat. Es wird von Cortese 1997 als "guancia", d.h. "Wange" und von W. Westendorf, Handbuch der altägyptischen Medizin, Handbuch der Orientalistik I 36,1 (Leiden/Boston/Köln 1999), 60 als "Brust?" (mit Fragezeichen!) übersetzt. Da die identifizierbaren Körperteile sich im Brust- oder Bauchinnenraum befinden, wird weder das eine, noch das andere zutreffen. In pChester Beatty VIII, Vso 4.10 wird nach dem ḥꜣtj-Herz, der Lunge und der Milz (n⟨n⟩šm) das Körperteil mnd.t pn genannt, in dem Faulkner und Gardiner nicht mnd.t: "Wange" erkennen (ginge auch nicht mit dem Demonstrativpronomen pn) (A. H. Gardiner, Hieratic Papyri in the British Museum. Third Series. Chester Beatty Gift (London 1935), 73, Anm. 6), sondern das alte mnḏr: "intestine (?) or the like" (sie äußern sich nicht zu mnḏ: "Brust"). W. Dawson glaubte zuerst, dass mnḏr ein anderes Wort für rʾ-jb: "Magen" war, aber später vermutete er, dass es die Gallenblase sein könnte (erwähnt bei A. H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica (London 1947), I, 18). Gardiner verbindet mnḏr etymologisch mit dem Verb nḏr: "to catch hold of, secure". G. Lefebvre, Tableau des parties du corps humain mentionnées par les Égyptiens, Supplément aux Annales du Service des Antiquités de l’Egypte 17 (Le Caire 1952), 34, § 38 folgt Dawson für die Gallenblase. H. Grapow, Anatomie und Physiologie, Grundriss der Medizin der alten Ägypter I (Berlin 1954), 79 hält diese Bedeutung für "nicht völlig gesichert". H. von Deines – W. Westendorf, Grundriss der Medizin der alten Ägypter. VII. Wörterbuch der medizinischen Texte, 2 Bände (Berlin 1961–1962), 376 beschränken sich auf "inneres Organ", auch wenn die Vermutung von Dawson erwähnt wird. Ähnlich verfährt K. R. Weeks, The Anatomical Knowledge of the Ancient Egyptians and the Representation of the Human Figure in Egyptian Art (New Haven 1970), 74. E. Hornung, Das Buch der Anbetung des Re im Westen (Sonnenlitanei). Nach den Versionen des Neuen Reiches. 2 Bände, Aegyptiaca Helvetica 2–3 (Genève 1975–1976), I, 211 und II, 142, Anm. 478 wählt "Magen (?)" wegen der Etymologie und der Position des Wortes zwischen den übrigen Organen (nach Herz, Leber, Milz, Lunge und vor Eingeweiden). J. H. Walker, Studies in Ancient Egyptian Anatomical Terminology, Australian Centre for Egyptology. Studies 4 (Warminster 1996), 213–219 untersucht den Begriff und schließt aus Listen mit Körperteilen, darunter mnḏr, dass es in diesen Listen nur für den Magen, die Gallenblase, die Bauchspeicheldrüse und das Zwerchfell keine identifizierten Wörter gibt. Die mögliche Etymologie "Behälter" könnte zu allen vier Organen passen, der Zusammenhang mit dem Wegeöffner Upuaut in Gliedervergottungen (~ ein Organ mit Öffnungen) spricht gegen das Zwerchfell. Die Verwendung des mnḏr einer Ziege als Materia medica in Eb 766 und der Vergleich des mnḏr einer Maus mit "etwas" in einer ꜥꜣwt-Geschwulst (Eb 875) würden laut Walker eher für den Magen als für die Gallenblase oder die Bauchspeicheldrüse sprechen. Weil er rʾ-jb nicht als den "Magen" versteht und dieses Organ also keine ägyptische Entsprechung mehr hat, könnte für ihn mnḏr am ehesten der Magen sein. R. Hannig, Die Sprache der Pharaonen. Großes Handwörterbuch Ägyptisch – Deutsch (2800–950 v. Chr.), Kulturgeschichte der antiken Welt 64 (Mainz 2009), 363 schreibt "e. inneres Organ (des Menschen und Säugetiere, *Gallenblase; *Magen)". Eine andere Bezeichnung für die Galle bzw. die Gallenblase ist wdd: die/deren Flüssigkeit wird als dḥr: "bitter" beschrieben (W. R. Dawson, Three Anatomical Terms, in: Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 62, 1927, 20–23, hier: 21–22; H. Grapow – H. von Deines, Wörterbuch der ägyptischen Drogennamen, Grundriß der Medizin der alten Ägypter VI (Berlin 1959), 145–146).

2 mẖtw: siehe A. H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica (London 1947) II, 252*–253* (Nr. 602); J. H. Walker, Studies in Ancient Egyptian Anatomical Terminology, Australian Centre for Egyptology. Studies 4 (Warminster 1996), 113–114: "intestines, intestinal tract" (kollektiver Begriff).

3 ms[jn.t]: Das mit ms anfangende Wort steht links unterhalb von der Kolumne mit den Körperteilen, vielleicht weil das untere Ende des Ostrakons erreicht war und als letztes Wort noch dazugehörte. An Körperteilen, die mit ms anfangen, sind msḏr: "Ohr", mskꜣ: "Haut", msd.t: "Schenkel", msꜣḏ.t: Nasenflügel" und msjn.t belegt. Falls das Wort ms[__] also die Liste der inneren Organe fortsetzt, kommt nur msjn.t in Betracht. Es ist bislang nur in pEbers 106.16 = Eb 865c belegt. B. Ebbell, Der chirurgische Teil des Papyrus Ebers, in: Acta Orientalia 7, 1929, 1–47, hier: 10: verbindet msjn.t mit dem Verb msi̯: "gebären" und vermutet, dass msjn.t etwas mit der Geburt zu tun haben und dann möglicherweise "Nabel" bedeuten könnte. Es gibt jedoch keinen Grund für einen etymologische Zusammenhang mit msi̯. H. von Deines – W. Westendorf, Grundriss der Medizin der alten Ägypter. VII. Wörterbuch der medizinischen Texte, 2 Bände (Berlin 1961–1962), 391–392 vermerken, dass msjn.t in Eb 865 tiefer als der Nabel (Ebbell) liegt und irgendein inneres Organ in der Blasengegend ist. G. Lefebvre, Tableau des parties du corps humain mentionnées par les Égyptiens, Supplément aux Annales du Service des Antiquités de l’Egypte 17 (Le Caire 1952), 57 kann keine Übersetzung, nicht einmal eine Hypothese vorlegen. J. H. Walker, Studies in Ancient Egyptian Anatomical Terminology, Australian Centre for Egyptology. Studies 4 (Warminster 1996), 270: "spermatic cord?", d.h. "Samenstrang" (auf der Grundlage von Eb 865).